解码蝗虫“集结号”:中国科学家发现“智能刹车”,开启害虫防治新纪元

数千年来,遮天蔽日的蝗灾一直是人类农业的梦魇。这些平日里温和、散居的昆虫,为何会在特定条件下,摇身一变成为毁灭性的集群大军?这个谜题的核心,近日被一支中国科研团队彻底破解。他们不仅揭示了蝗虫“集结号”——一种名为4-乙烯基苯甲醚(4VA)的化学信息素——的合成秘密,更成功设计出一种“智能刹车”,能够精准地“关闭”蝗虫的聚集行为。这项发表在顶刊《自然》上的成果,标志着全球害虫防治即将迈入一个革命性的“智能调控时代”。

蝗虫群聚信息素4VA的生物合成解码与操控

一场从“黑箱”到“路线图”的科学侦探

故事始于2020年,由中国科学院院士康乐领导的团队首次发现,4VA是驱动蝗虫聚集的关键化学信号。但这仅仅是打开了“黑箱”的一条缝,这种神秘信号究竟是如何在蝗虫体内产生的?

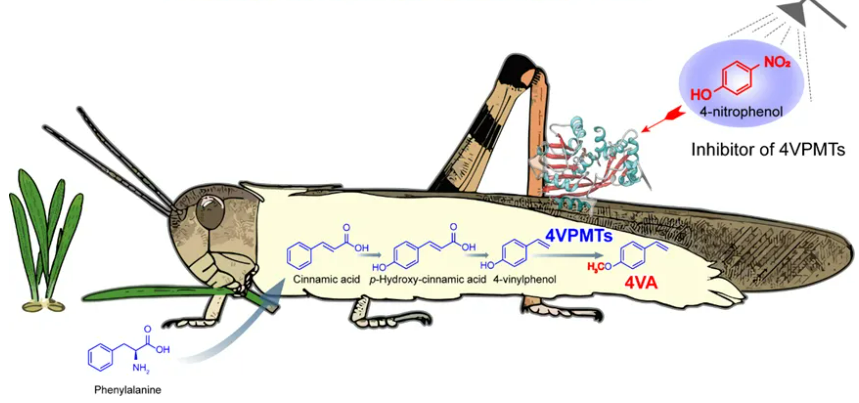

此次,康乐团队与北京大学的雷晓光团队强强联合,展开了一场精彩的“科学侦探”。通过精密的同位素标记实验,他们成功绘制出了4VA在蝗虫体内的完整合成“路线图”:当一只蝗虫取食植物时,它会吸收植物中的一种氨基酸(苯丙氨酸),经过一系列转化,最终在一个关键的“催化车间”——由两种名为4VPMTs的甲基转移酶构成——加工成最终的“集结号”4VA。

这个过程揭示了一个惊人的进化策略。康乐院士形象地将其概括为“借植物原料,造‘集结’信号”。蝗虫巧妙地利用了植物中的现成材料,仅需两步关键反应,就能高效、节能地生产出自己的社交语言,这种“取巧”的智慧令人惊叹。

群居蝗虫(右)与散居蝗虫对比

群居蝗虫(右)与散居蝗虫对比

找到“分子开关”,并按下“停止键”

更关键的发现是,科学家们找到了控制群居行为的“分子开关”。原来,散居和群居蝗虫的根本区别,就在于体内那两把“催化钥匙”(4VPMTs)的数量。当蝗虫密度升高时,这两把钥匙的数量会激增,从而大量生产4VA,触发聚集行为。

找到了开关,下一步就是如何控制它。研究团队以此为靶点,设计并筛选出一种名为4-硝基苯酚(4NP)的小分子。这个小分子堪称“完美伪装者”,它能以比天然原料高得多的亲和力,抢先与“催化钥匙”结合,从而堵塞了4VA的生产线。

实验结果令人振奋:无论是给群居蝗虫喂食喷洒了4NP的麦苗,还是对试图聚集的散居蝗虫使用4NP,都能显著抑制4VA的产生,使其群聚行为“熄火”,恢复温和的散居状态。

“这相当于给蝗虫的群聚行为装上了‘智能刹车’。”雷晓光教授比喻道。这种刹车极为精准,只作用于目标通路,避免了传统农药“杀敌一千,自损八百”的脱靶效应。

开启害虫防治的“智能时代”

这一系列发现的意义,远不止于控制蝗虫。中国工程院院士吴孔明评价称,它开创了一条“以生物信息流为靶点”的害虫防控新路径,标志着人类与害虫的斗争,正从“硬碰硬”的化学毒杀,迈向“釜底抽薪”的智能调控。

通过干扰害虫赖以生存的化学通信,而非直接杀死它们,这项研究为全球农业的可持续发展提供了一种全新的、绿色的解决方案。它不仅是一次基础科学的重大突破,更是一份来自中国科学家的、有望改写全球粮食安全格局的智慧答卷。