中国芒果用药市场深度解析:繁荣表象下的结构性失衡与潜在风险

作为全球第二大芒果生产国,中国的芒果产业经济价值日益凸显,年产量已突破400万吨。然而,支撑这一庞大产业的农药登记体系,在看似繁荣的背后,却暴露出产品结构严重失衡、同质化加剧以及抗性风险上升等多重挑战。

总体概览:一个由杀菌剂主导的失衡市场

截至最新统计,我国共有199个专用于芒果的农药产品处在有效登记期。从表面看,这是一个相对丰富的选择池,但深入分析其构成,结构性问题便一目了然。

首先,产品类别极不均衡。杀菌剂以107个登记证占据了半壁江山(53.8%),而杀虫剂(22.1%)和植物生长调节剂(23.6%)数量相当,除草剂则几乎处于空白状态,仅有1款产品登记,远不能满足芒果园复杂的杂草管理需求。这种“重治病、轻防虫、几乎不除草”的登记格局,与芒果生长周期中面临的复合型病虫草害威胁并不匹配。

其次,剂型与施用方式高度集中。在14种登记剂型中,悬浮剂(31.1%)一家独大,而喷雾(92.0%)则是绝对主流的施用方法。虽然产品毒性普遍偏低(87.9%为低毒),显示出向更安全产品倾斜的趋势,但整体选择的局限性依然明显。

核心问题一:高度同质化与防治靶标的过度集中

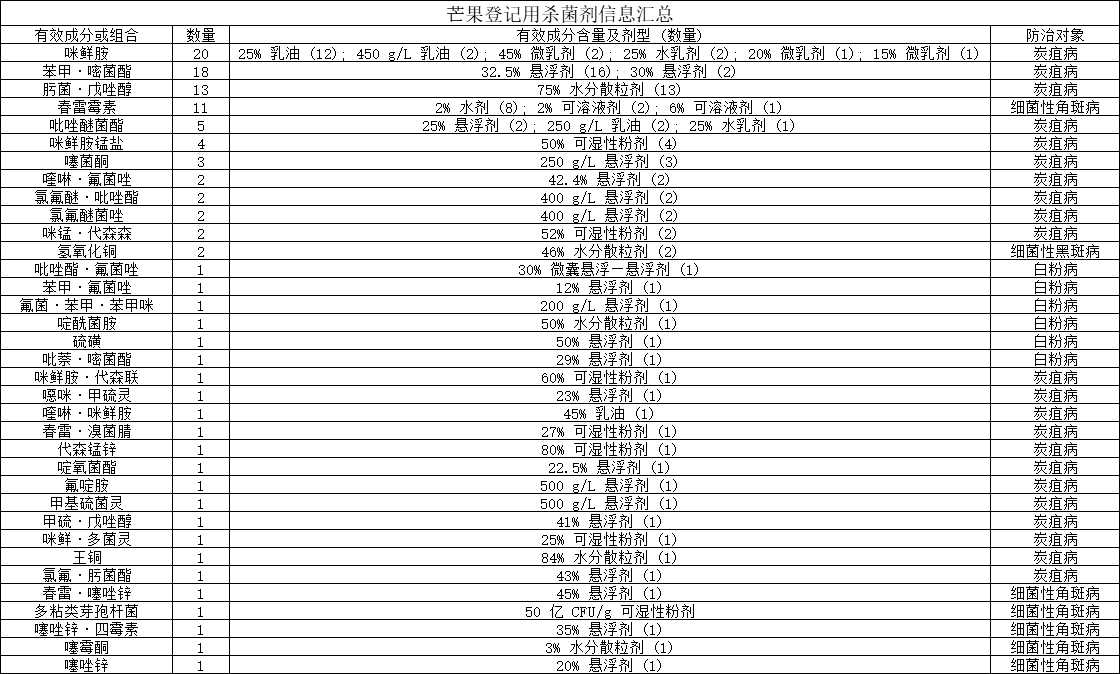

当前芒果用药市场的最大症结在于产品的高度同质化。无论是杀菌剂还是杀虫剂,市场都严重依赖少数几个“明星”有效成分。

在杀菌剂领域:超过62%的产品集中在咪鲜胺、苯醚·嘧菌酯、肟菌·戊唑醇等寥寥数种有效成分或其组合上。其中,含咪鲜胺的各种产品就占了杀菌剂总数的26.2%。这种同质化直接导致了防治目标的单一化,77.6%的杀菌剂都扎堆用于防治炭疽病,而对于流胶病、疮痂病等其他重要病害,则缺乏有效的登记药剂。

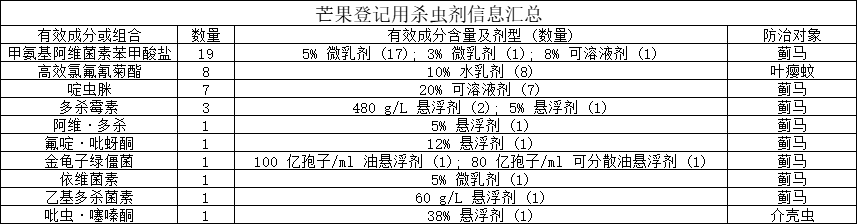

在杀虫剂领域:情况更为严峻。甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(甲维盐)一款单剂就占据了杀虫剂总数的近半壁江山(40.9%),加上高效氯氟氰菊酯和啶虫脒,前三大成分的产品总数占比高达84.1%。相应地,79.5%的杀虫剂都登记用于防治蓟马,而对于横线叶尾蛾、天牛等同样造成严重危害的害虫,农民几乎无专用药可选。

核心问题二:复配产品开发滞后,抗性管理堪忧

尽管复配制剂在扩大杀菌谱、延缓抗性方面具有显著优势,但在芒果用药登记中,其潜力远未被发掘。

在所有登记产品中,单剂占比高达67.3%,而二元复配仅占32.7%,且未见任何三元及以上复配产品。更值得关注的是,这为数不多的复配产品中,杀虫剂仅占4.6%,这意味着防治蓟马等关键害虫的手段仍以单剂硬拼为主,缺乏与新烟碱类、拟除虫菊酯类等不同作用机理成分的复配方案,这无疑为抗性种群的快速发展埋下了隐患。

事实上,抗性问题已初露端倪。据报道,芒果炭疽病菌和蒂腐病菌已对咪鲜胺、多菌灵、吡唑醚菌酯等多种常用药剂产生了不同程度的抗性。若产品结构不加以优化,长期高频使用单一药剂的模式将使抗性问题愈演愈烈。

未来展望:优化结构与鼓励创新是破局关键

总体来看,中国芒果用药市场面临着“选择看似多,实则窄”的困境。产品结构的不合理、严重同质化以及复配制剂的缺失,共同构成了制约产业健康发展的瓶颈。未来,市场的破局之路在于:

引导结构优化:鼓励企业研发和登记针对不同靶标(尤其是当前空白病虫害)的农药产品,特别是填补除草剂和广谱杀虫剂的巨大缺口。

推动复配创新:大力支持多作用位点复配产品的开发,尤其是杀虫剂的复配,以科学手段减缓抗性产生,提升综合防治效果。

加强抗性监测:建立系统性的抗性监测网络,为科学用药和产品研发提供数据支持,避免重蹈覆辙。

只有从登记源头进行结构性调整,鼓励差异化和创新性的产品开发,才能为中国的芒果产业提供更全面、高效、可持续的植保解决方案。